|

「生食用食肉」 の規格基準*設けられました!

*食品、添加物等の規格基準…食品衛生法に基づき定められた基準で、違反すると罰則の適用があります。

|

●生食用食肉の規格基準の対象となるものは

生食用食肉として販売される牛の食肉(内臓を除く)で、ユッケ、タルタルステーキ、牛刺し、牛タタキなどが含まれます。

●生食用食肉の加工を行う者は

「加工基準」、「保存基準」を遵守しなければなりません。

●生食用食肉の調理を行う者は

「加工基準」、「保存基準」を遵守しなければなりません。

【注:加熱殺菌済みの肉塊を細切又は調味して消費者に提供する行為のみを行う施設は「調理基準」が適用されます。】

|

| ○加工基準 |

| (1) |

生食用食肉の加工は、専用の設備を備えた衛生的な場所で、専用の器具を用いて行わなければなりません。

【注:肉塊が接触する設備は専用のものとし、他の食品との間で相互汚染が生じないように設備が明確に分けられている必要があります】

|

| (2) |

生食用食肉の加工は、腸管出血性大腸菌のリスク等について知識を有する者が行わなければなりません。

【注:知識を有する者…知事が適切と認める者(「生食用食肉取扱認定者」とします】 |

| (3) |

加工に使用する肉塊は、枝肉から切り出した後、速やかに加熱殺菌を行い、加熱殺菌に係る記録を1年間保存しなければなりません。

【注:枝肉から切り出した肉塊の表面が病原微生物により汚染され、病原微生物が肉塊内部へ浸潤することを防止する観点から、切り出した肉塊は、熟成を経ずに、加熱殺菌までの処理を速やかに行わなければならないため、これらの加工は同一施設内で行うことが望ましいとされています】 |

|

|

| ○保存基準 |

| |

生食用食肉を保存する場合は、冷蔵のものは4°C以下、凍結させたものにあっては、-15°C以下で保存しなければなりません。 |

|

|

| ○調理基準 |

| (1) |

生食用食肉の加工は、専用の設備を備えた衛生的な場所で、専用の器具を用いて行わなければなりません。

|

| (2) |

生食用食肉の加工は、腸管出血性大腸菌のリスク等について知識を有する者が行わなければなりません。

【注:調理基準のみが適用される施設の食品衛生責任者については、講習会を修了していない者であっても、「生食用食肉取扱認定者」と認められます】 |

| (3) |

調理を行った生食用食肉は、速やかに提供しなければなりません。 |

|

|

|

●生食用食肉取扱認定者

知事が行う、生食用食肉の安全性確保に必要な知識を習得させる講習会の修了者等

・知事が行う講習会

|

| 〈1〉 |

|

| 〈2〉 |

生食用食肉の取扱いに係る留意事項(加工に関する衛生管理、腸管出血性大腸菌等のリスク、交差汚染防止対策等)(1時間) |

| 〈3〉 |

食肉に関する衛生管理(1時間) |

| |

なお、加工を行う施設の食品衛生責任者は、〈3〉を省略することができます。 |

|

|

|

●加熱殺菌

加熱殺菌に係る条件は、肉塊の部分、重量、形状、湯量等種々の条件により、加熱殺菌に必要な温度及び時間が変動することから、生食用食肉の加工を開始するに当たり、施設ごとに当該条件を満たす温度及び時間を設定する必要があります。

|

| 注1 |

加熱殺菌の要件が満たされていることについて、その根拠となるデータ等を、加熱条件の設定等の際に作成しておく必要があります。

|

| 注2 |

加熱殺菌の要件(肉塊の表面から1cm以上の部分までを60℃で2分間以上加熱)を満たす加熱装置内の温度(例.加熱中の湯温の最低温度)及び加熱時間(例.肉塊の加熱時間)、肉塊の部位、重量、形状、油温の変化、湯量、加熱の方法等の記録を残す必要があります。 |

| 注3 |

加熱殺菌を行う施設の事業者にあっては、微生物検査により以下の確認が必要です。(腸内細菌科菌群が陰性であること) |

生食用食肉の加工を開始する前に、加熱条件の設定等、加工基準を満たすことができる条件を設定し、その妥当性を確認するため1献体を25gとして25献体以上の検査を実施しその結果が成分規格に適合すること。また、生肉用食肉の加工を開始後加工工程全体の妥当性を確認するため、上記の検査を定期的に(年1回以上)実施し、その結果が成分規格に適合すること。(検査を行った記録は1年間保存すること)

【参考】250〜300gの肉塊を、約10Lの温度の85℃の湯で10分間加熱殺菌後、氷冷を行った場合、「肉塊の表面から1cm以上の部分までを60℃で2分以上加熱する」という条件を満たすことが確認されています。

|

|

|

|

|

| (1) |

他の設備と明確に区分された衛生的な場所であること。

|

| (2) |

器具及び手指の洗浄及び消毒に必要な設備であって、生食用食肉のための専用のものを有していること。 |

| (3) |

生食用食肉が接触する設備は専用のものを備えること。 |

| (4) |

加熱殺菌を行うために十分な能力を有する専用の設備を有していること。 |

| (5) |

冷却を行うために十分な能力を有する専用の設備を有していること。 |

【注:調理基準のみが適用される施設については、(4)および(5)は除く。】 |

|

|

|

| ●規格基準の施行・適用期日は |

| 平成23年10月1日から施行されます。このため、施工日より前に加工された生食用食肉であっても、施工日以降は、規格基準を満たさないものの販売等を行うことはできません。 |

|

|

|

| なお、子ども、高齢者などの抵抗力の弱い方は、規格基準に適合する生食用食肉であっても、食べさせないようにしてください! |

|

| |

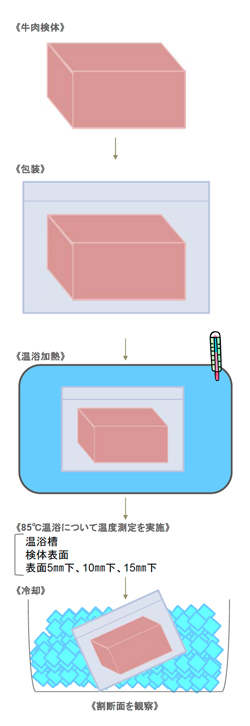

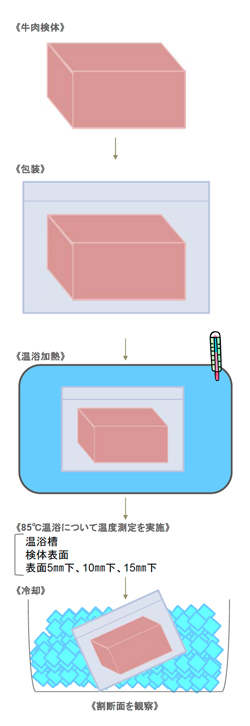

| 【参考】加熱殺菌の要件(肉塊の表面から1cm以上の部分までを60℃で2分間以上加熱)を満たす加熱温度、加熱時間等の加熱条件の設定 |

|

肉塊を切り出す。

例:250g〜300g |

肉塊を容器包装に入れて密封する。

(十分に脱気する。) |

| 肉塊が250g〜300gの場合、85℃で10分間以上、温浴により加熱処理を行う。 |

冷却する。

(以後、保存基準に従う) |

|

ユッケ、牛刺し、牛タタキなどの生食用食肉を提供するには [飲食店用] |

| その1 |

生食用食肉を調理するための専用の場所と設備がないと提供できません!

★他の食品の加工場所と区分けが必要。

★時間帯での使い分けもできません。

★作業台、手洗い、洗浄用流し、包丁なども生食用食肉専用です。 |

| 調理とは:生食用食肉を仕入れ、切ることはもちろん、切った生食用食肉を仕入れ、調味することもできません。 |

| その2 |

器具の洗浄消毒に83℃以上の温湯が必要です。 |

その3 |

今までのように生肉の肉塊のトリミングだけでは、ユッケ等生食用食肉は提供できません。

★肉塊の表面を規格基準を満たした加熱等を行った生食用と表示の付いた生食用食肉を仕入れないと提供できません。

★もし、施設内で加工から行う時は規格基準の加工基準も守らないと加工できません。 |

| その4 |

ユッケ等の調理は生食用食肉取扱認定者(食品衛生責任者)が不在の時はできません。 |

| 以上4つがクリアできて、初めて生食用食肉が提供できます。 |

| 最後に |

生食用食肉を提供する時は、店頭やメニューなどの見やすい箇所に下記の注意喚起の表示が義務づけられています。 |

| |

|

注意喚起表示内容

1.一般的に食肉の生食は食中毒のリスクがある旨

2.子ども、高齢者その他食中毒に対する抵抗力の弱い者は食肉の生食を控えるべき旨 |

|

|

| |

生食用食肉を加工するには [食肉業者用] |

| その1 |

生食用食肉を加工するための専用の場所と設備がないと提供できません!

★他の食品の加工場所と区分けが必要。

★時間帯での使い分けもできません。

★作業台、手洗い、洗浄用流し、包丁なども生食用食肉専用です。 |

| その2 |

器具の洗浄消毒に83℃以上の温湯が必要です。 |

その3 |

加工は生食用食肉取扱認定者が不在のときはできません。

生食用食肉取扱認定者については「生食用食肉取扱認定者講習会」についてをご覧ください。

|

| その4 |

生食用食肉の原材料は、衛生的に枝肉から切り出された肉塊であること。 |

| その5 |

原材料の肉塊は、肉塊の表面の規格基準に合致した方法で、加熱殺菌をしなければ、生食用食肉として販売できません。

★今までのように生肉の肉塊のトリミングだけでは、生食用食肉として販売できません。 |

| 以上5つがクリアできて、初めて生食用食肉が加工できます。 |

| 施設内でさらに生食用食肉を調理(細切または調味)を行う場合は、別に規格基準の調理基準がかかります。 |

|

★表示について

生食用食肉を販売する時は、新たに表示基準が設けられました。「牛の生食用食肉を取り扱う事業者の皆様へ(消費者庁)をご覧ください。 |

| |

|

大津市保険衛生課 食品衛生グループ

tel.077-522-8427 fax. 077-525-6161 |

|

|